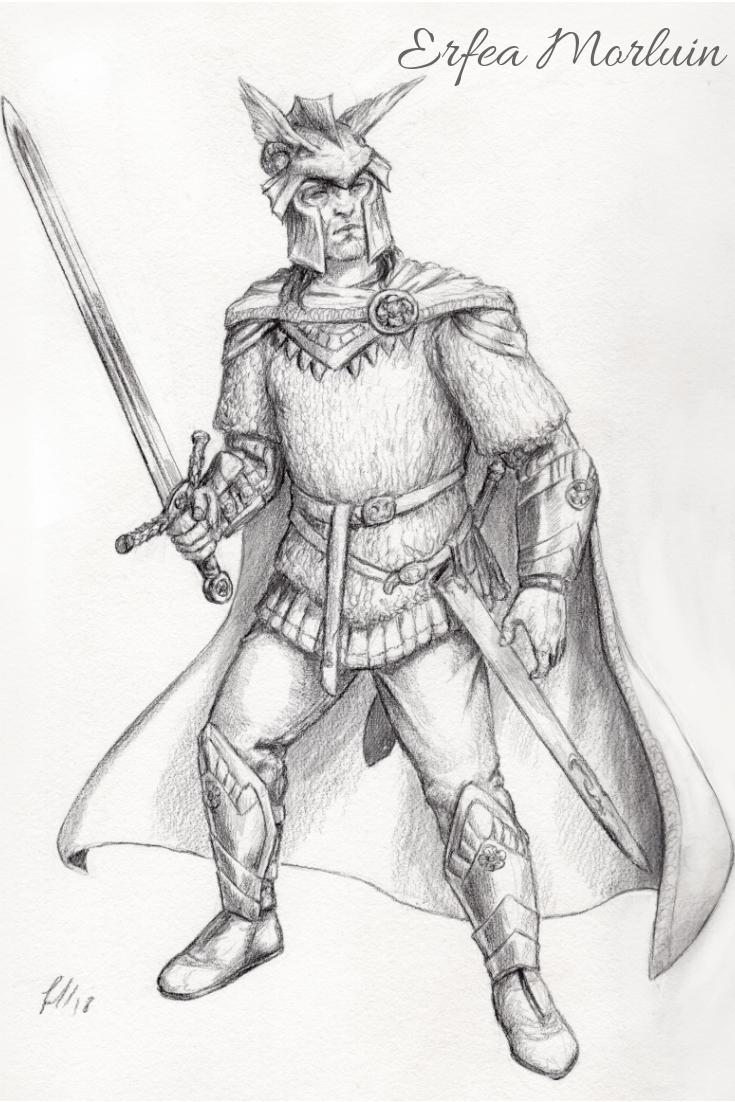

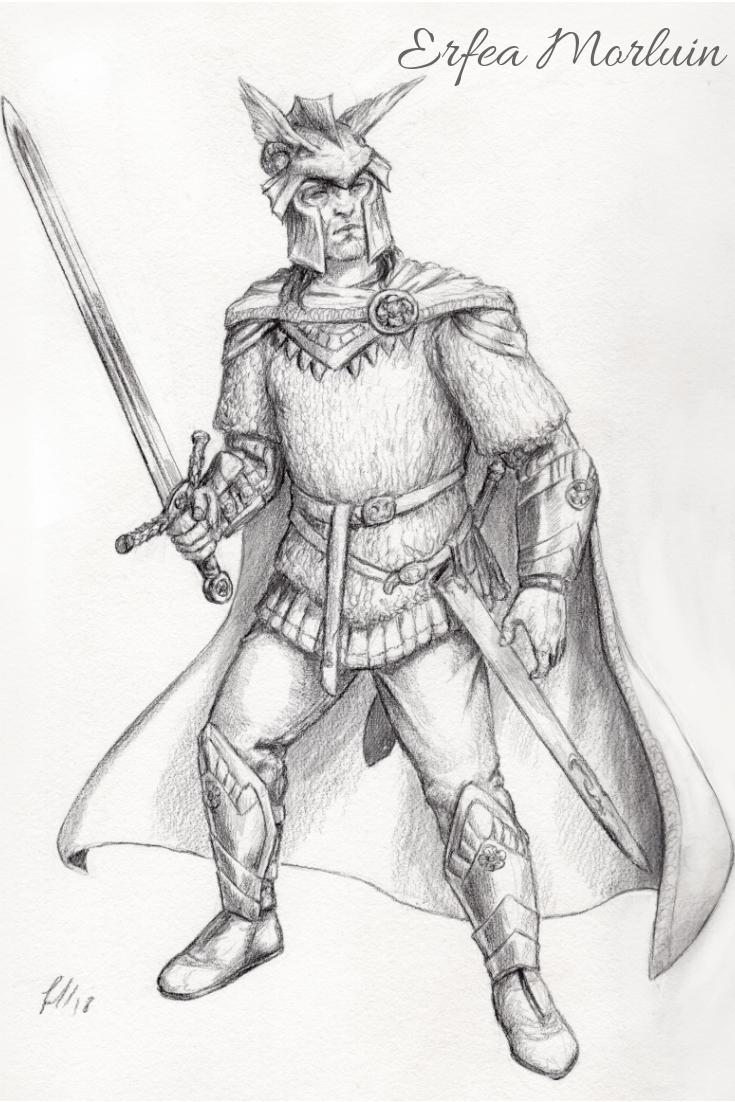

Prosegue in questo articolo la narrazione, iniziata nell’articolo Ombre sinistre su Numenor…, del complotto che mira ad eliminare Miriel, figlia di Tar-Palantir, erede al trono di Numenor. L’unico che potrebbe salvarla, tuttavia, è anche lo stesso uomo che nutre per lei sentimenti contrastanti e che è stato avvinto, a causa della suo rancore e della sua ingenuità, all’interno di una rete dalla quale potrà districarsi solo a costo di grandi sacrifici. Vi presento così la conclusione di un racconto che vede svilupparsi un rito di passaggio traumatico, dall’adolescenza alla maturità, di un giovane Erfea, per il quale la vita non sarà mai più la stessa…e un sentimento che avrebbe potuto crescere e rafforzarsi cessa bruscamente di vivere. Per la scrittura di questo racconto mi sono ispirato alle opere storiche classiche romane, soprattutto a quella scritta da Tito Livio, dal titolo «Ab Urbe Condita libri», ossia «Storia di Roma dalla sua Fondazione».

Colgo qui l’occasione per ringraziare tutti coloro che dedicano qualche minuto della loro giornata a leggere e commentare le storie del «Ciclo del Marinaio»…grazie di cuore, i vostri apprezzamenti e le vostre osservazioni sono indispensabili nel mio percorso di crescita umana e professionale!

Buona lettura!

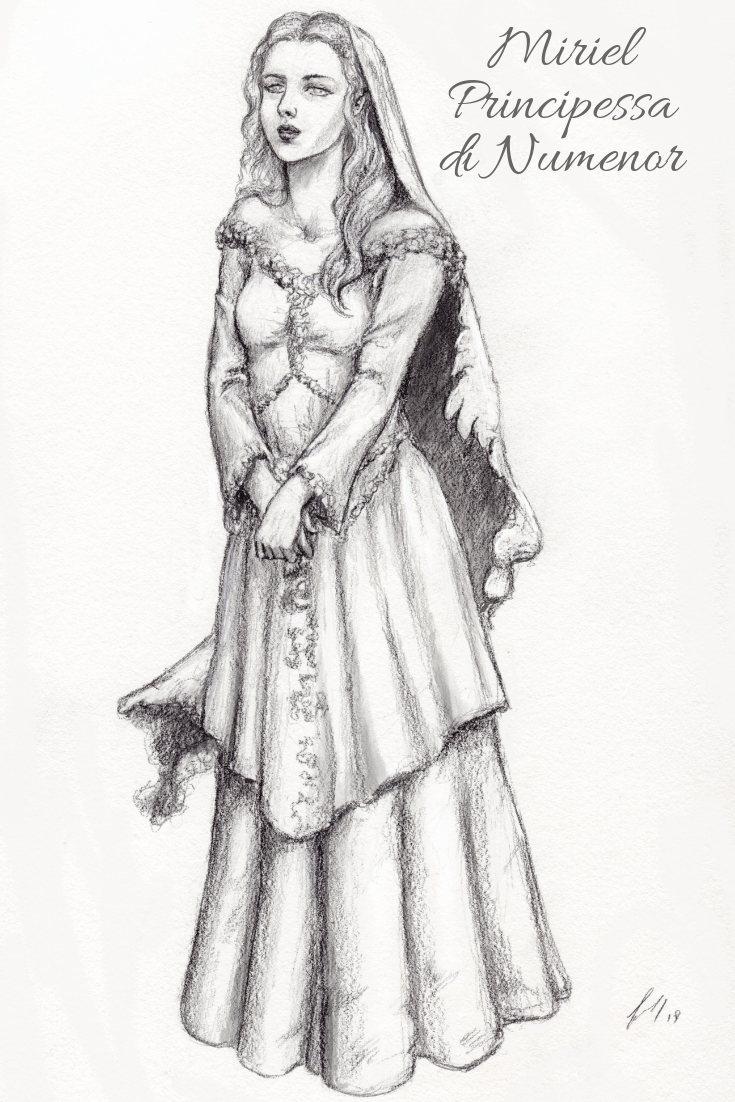

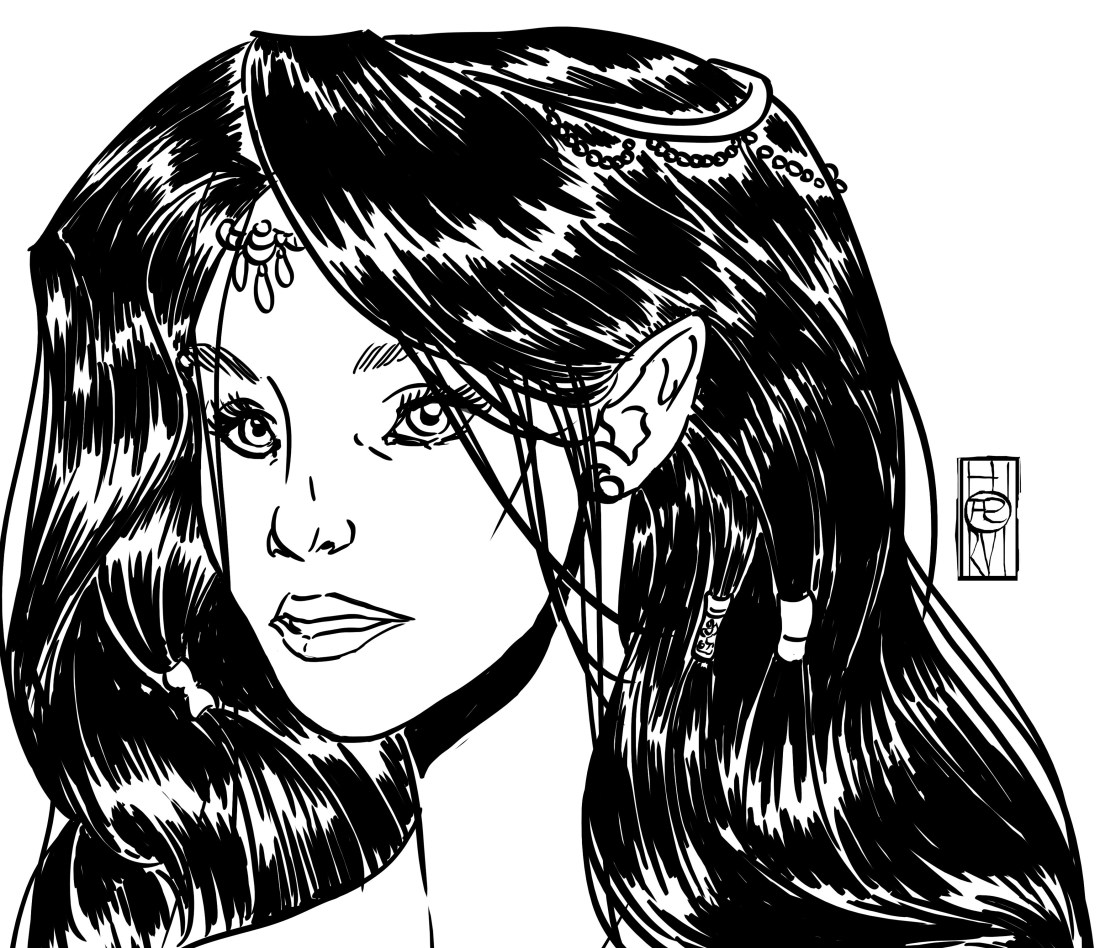

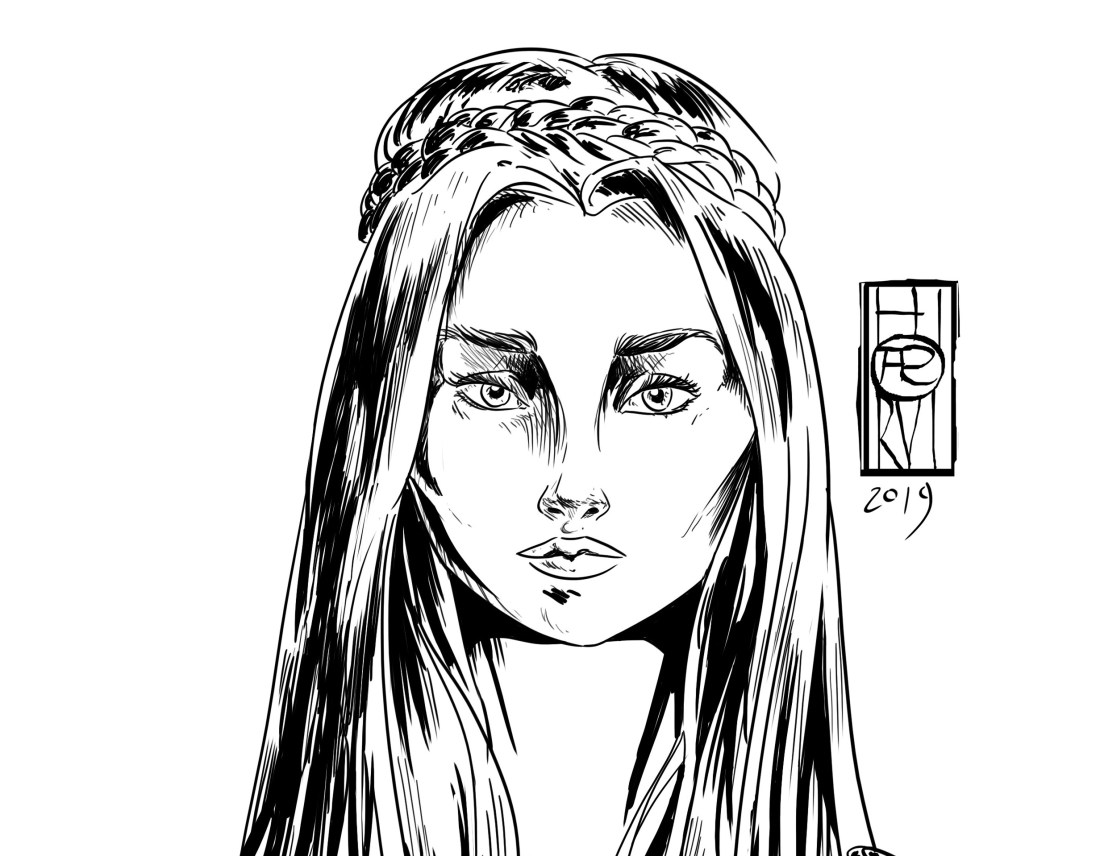

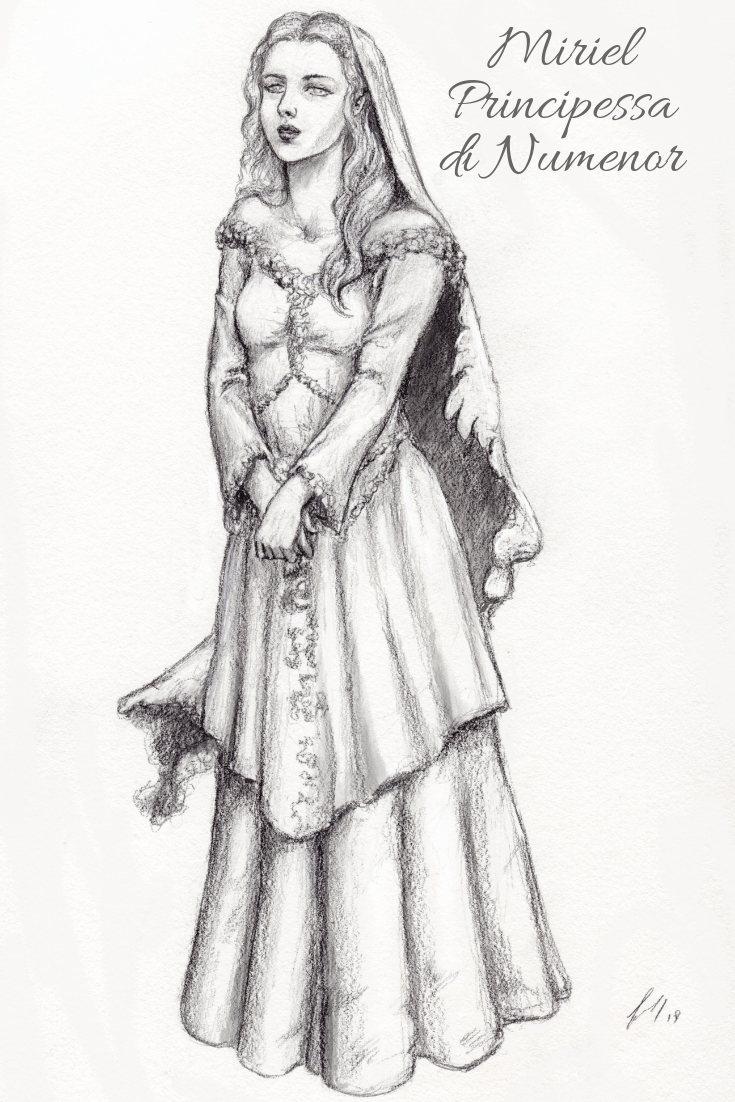

«Giunse infine il giorno del suo compleanno; egli era inquieto, e sovente teneva il capo basso perché, sebbene le pietanze fossero gustose ed il vino odoroso di resina e di fiori dell’estate, pure non scorgeva Miriel. Solo quando l’araldo pronunciò il nome della sua amica egli, senza badare altri ospiti, balzò in piedi e porse un calice d’argento alla principessa. Rapide, le loro dita si incrociarono ed Erfëa le avvertì al tatto calde ed umide, come se Miriel fosse in preda a grande sgomento e paura; pure, luminosi erano i suoi occhi e la sua voce riecheggiava cristallina fra le volte di pietra che si ergevano sopra i loro capi. Miriel portava ancora la maschera che aveva indossato allorché l’aveva mirata la prima volta, tuttavia il suo sembiante era splendido, ché era esile come un giunco e alta come le fanciulle elfiche che Erfëa aveva incontrato nei suoi viaggi ad oriente. Lesta, la mano del giovane intrecciò quella di lei allorché i menestrelli presero a suonare ed essi ballarono per molte ore, appagati l’uno della compagnia dell’altro. Gli altri ospiti si rallegrarono dell’affettuoso legame che era sorto tra il figlio di Gilnar e la figlia di Palantir, ché erano degni l’uno del sentimento dell’altra. Infine, allorché furono troppo esausti per danzare ancora, Miriel condusse Erfëa dinanzi alla tavola imbandita di doni e lo pregò di scegliere quello che il suo cuore avesse gradito maggiormente: incuriosito e divertito da tale proposta, il principe di Númenor scosse il capo e negò che vi fosse un dono che il suo animo desiderasse sopra ogni altra cosa. Per tre volte Miriel domandò ad Erfëa cosa volesse e per tre volte il capitano di Númenor scosse il capo. La giovane allora sorrise compiaciuta ed estratto un lungo fodero da una preziosa custodia in pelle, lo porse ad Erfëa, mentre con l’altra mano afferrò un calice e lo levò in alto: “Possa essere il fato benigno con te – gli augurò – permettendoti di ottenere ogni cosa il tuo cuore desideri. Infatti – concluse ridendo – dev’essere qualcosa di veramente prezioso, dal momento che hai rifiutato ogni dono volessi offrirti questa sera”. “Amica mia – rispose divertito Erfëa – nessuna lama potrebbe sperare di essere riposta in un fodero migliore di quello che tu mi offri; eppure, questo sarebbe un dono per Sulring, non per me”.

“E cosa desidererebbe il capitano di Númenor che io possa offrirgli? – replicò Miriel sorridendo – Egli è un uomo ormai e non dovrebbe temere alcuna paura: mostri a Miriel quanto desidera, ché ella possa scusarsi con lui per non avergli donato alcunché”.

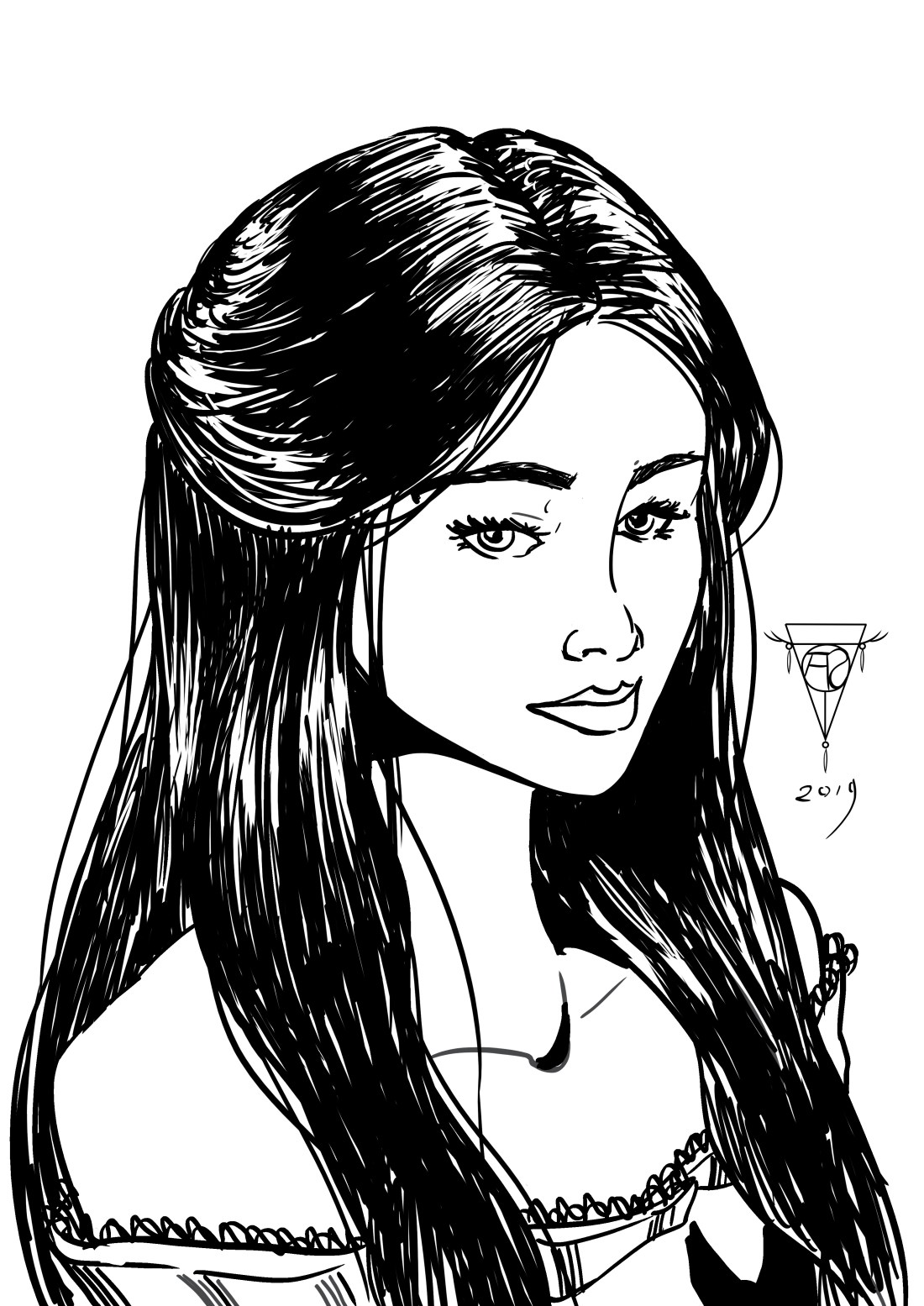

Lesto, prima che la principessa di Númenor potesse fuggire, Erfëa la cinse nelle sue braccia: ella restò lì, come un usignolo che l’abile laccio del cacciatore abbia stretto nella sua morsa. Rapide le labbra del principe si posarono su quelle di Miriel ed ella infine cedette; lenta, cadde la sua maschera e rivolse il suo volto ad Erfëa, il quale l’osservò stupito. Il figlio di Gilnar non riuscì a distogliere il suo sguardo dal volto che aveva innanzi e che aveva disperato di ritrovare. Miriel era in verità Eärien, la fanciulla che un tempo aveva scorto nei giardini di Armenelos: rabbia e desiderio lo presero ed Erfëa la scorse, ormai donna, ergersi dinanzi a lui. Sconvolto, il principe arretrò di un passo e tenne il suo sguardo su di lei, finché ella non chinò il capo e mormorò amare parole:

Lesto, prima che la principessa di Númenor potesse fuggire, Erfëa la cinse nelle sue braccia: ella restò lì, come un usignolo che l’abile laccio del cacciatore abbia stretto nella sua morsa. Rapide le labbra del principe si posarono su quelle di Miriel ed ella infine cedette; lenta, cadde la sua maschera e rivolse il suo volto ad Erfëa, il quale l’osservò stupito. Il figlio di Gilnar non riuscì a distogliere il suo sguardo dal volto che aveva innanzi e che aveva disperato di ritrovare. Miriel era in verità Eärien, la fanciulla che un tempo aveva scorto nei giardini di Armenelos: rabbia e desiderio lo presero ed Erfëa la scorse, ormai donna, ergersi dinanzi a lui. Sconvolto, il principe arretrò di un passo e tenne il suo sguardo su di lei, finché ella non chinò il capo e mormorò amare parole:

“Temevo che sarebbe giunto questo giorno, nel quale avrei assaporato il dolce e l’amaro allo stesso tempo; colmi di vergogna sono questi miei occhi, ché essi, a lungo occultati dall’inganno e dalla paura, tennero nascosta la mia identità”. Sospirò un attimo, indi mormorò: “Sei irato, Erfëa, figlio di Gilnar, questo lo vedo bene. Se ti ho nascosto la mia identità, però, l’ho fatto per tema che il tuo sentimento nei miei confronti fosse viziato dalla notorietà del mio lignaggio. Avviene sovente che molti dolori debba conoscere il nostro animo, affinché essi possano scongiurare sventure ben più grandi e terribili”.

Livido era il volto di Erfëa e freddo il suo tono allorché egli trovò la forza per risponderle: “Sia egli un umile pescatore, un facoltoso mercante o un signore dal glorioso lignaggio, chiunque manifesti tanta viltà da temere di rivelare la propria identità agli altri, dimostra ancor più infamia nei propri riguardi e in quelli della propria stirpe. Non ti domando alcun pentimento ché esso sarebbe falso, se a pronunciarlo fosse la tua lingua maliziosa, né pronunzierò alcuna parola contro il tuo lignaggio, verso il quale nutro maggior amore rispetto a quanto nutre l’erede. Grave atto è, infatti, dire il falso, anche quando i nostri cuori sono incapaci di distinguerlo dal vero”. Ciò detto, Miriel abbandonò la dimora di Erfëa, né ella sembrava pentita per il suo gesto, ché il suo sguardo era limpido e a lungo sostenne il suo prima di allontanarsi.

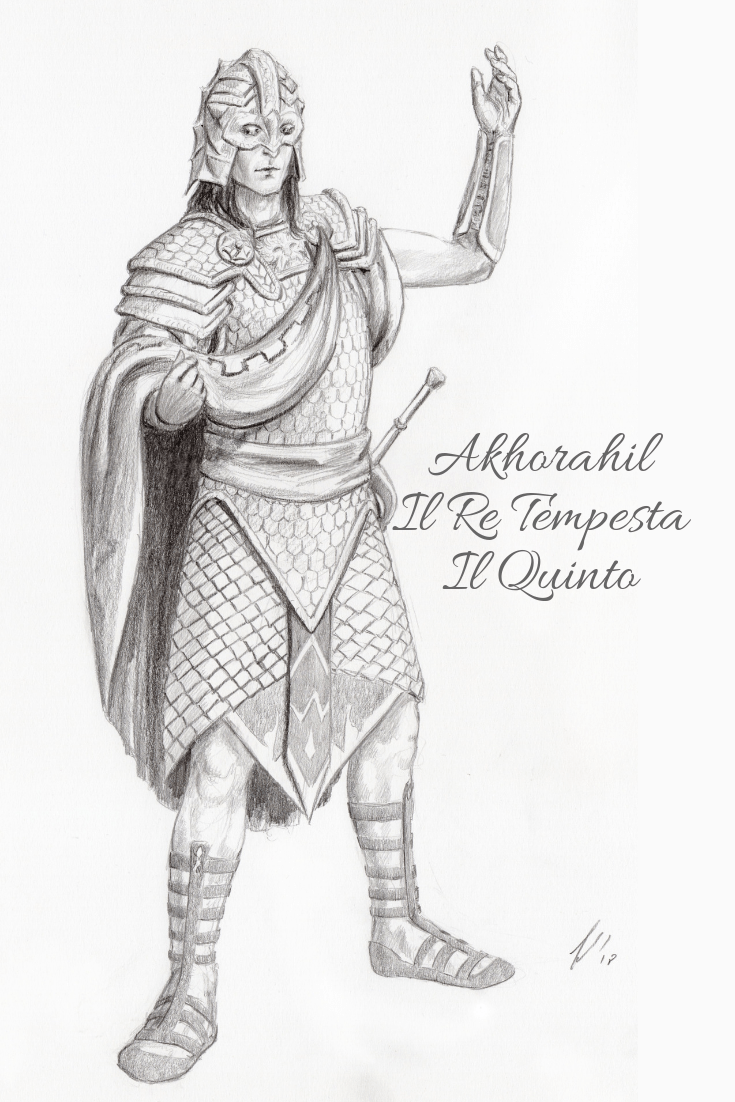

Colmo d’ira e di rancore, Erfëa non si mostrò più sorridente ai suoi ospiti quella sera e nei giorni successivi evitò i contatti con la sua gente. Poche erano le parole che egli pronunciò in quei giorni ed esse erano dettate dall’ira e dal dolore, sicché gli altri presero ad evitarlo, timorosi di incorrere nella sua ira. Le voci del dissidio avvenuto fra i due giovani giunsero ad Akhôrahil, ché egli aveva spie ovunque ed erano poche le notizie che sfuggivano al suo udito. Allorché, dunque, il Nazgûl si avvide del rancore che il figlio di Gilnar provava nei confronti della figlia di Palantir, ne gioì, ché gli parve essere alla sua mercè; si rivolse dunque a Gilmor, dei cui favori aveva goduto, affinché seducesse Erfëa ed alimentasse l’odio che nutriva per colei che un giorno sarebbe divenuta regina.

Erfëa, provato dal dolore e dal desiderio per la donna a lungo amata, cedette alle lusinghe della principessa del Mittalmar: Gilmor, infatti, era graziosa ed abile nell’occultare i suoi inganni. Arthol, tuttavia, era riluttante a concedere la mano della sorella all’amico di un tempo: egli, infatti, diffidava di Gilmor, perché temeva che avrebbe rivelato ogni cosa al suo amante. Fu proprio questa esitazione, tuttavia, a provocare la sua rovina: Erfëa, infatti, non comprendeva per quale motivo Arthol fosse contrario all’unione con la sorella. Il timore nacque allora nel suo cuore, sebbene indugiasse e non osasse confessare ad alcuno le sue inquietudini.

Allorché erano trascorsi alcuni mesi da che giacque con Gilmor, Erfëa la scorse, non veduto, dialogare con Akhôrahil e con un’altra donna che si ergeva accanto a lui; bella era, eppure il suo sembiante e quello del suo compagno sembravano nascosti da un velo di oscurità. Una pesante cappa pendeva sulle sue spalle e sul suo capo era posto un rosso diadema, che rifulgeva di un sinistro bagliore. Erfëa provò una grande paura nel guardarla ed il suo cuore tremò. Attese alcuni istanti, indeciso sul da farsi: infine, un quarto individuo, anch’egli sconosciuto al figlio di Gilnar si aggregò al terzetto. Erfëa vide con orrore Gilmor accasciarsi, come se un grande male fosse piombato su di lei: il suo cuore fu allora raggelato dalla paura, sicché non poté che accostare le sue mani alle tempie, mentre il suo respiro diveniva affannoso. Nelle atroci convulsioni che seguirono a tale visione, le sue tremanti mani sfiorarono l’elsa di Sulring e nuova forza fluì nelle sue vene, sicché riaprì gli occhi e gli parve che una grande ombra si fosse allontanata dal suo sembiante. Erfëa non poteva saperlo, eppure l’uomo che aveva colmato di paura il suo cuore, altri non era che Er-Mûrazôr, il Signore dei Nazgûl, il più potente fra quanti servirono Sauron. Molti secoli erano trascorsi dacché aveva calcato con i suoi neri stivali le strade lastricate di Armenelos ed egli giungeva in quella che un tempo era stata la sua terra natia perché inviato colà dal suo oscuro padrone.

A lungo si intrattennero le tre figure con Gilmor ed essi appresero molto dalla sventurata fanciulla; questa non osò mai mirarne i volti, ché altrimenti la follia si sarebbe impadronita della sua mente e avrebbe perso il senno. Infine, rapidi com’erano giunti, essi si allontanarono svanendo nell’ombra. Erfëa allora la raggiunse e le domandò chi fossero; Gilmor, tuttavia, non rispose ad alcuna delle sue domande e gli antichi timori che erano sorti nel cuore del figlio di Gilnar, presero a destarsi nuovamente. Nei giorni successivi egli prese a sorvegliare la donna, sebbene osasse ancora sperare che non vi fosse alcun inganno: grande dolore l’avrebbe tuttavia colto, se egli fosse venuto a conoscenza della congiura che Arthol era intento a organizzare. L’atteggiamento di Gilmor nei confronti di Erfëa mutò: le macchinazioni del fratello erano ormai giunte a maturazione, sicché freddo divenne il suo letto e di rado il suo sguardo incrociò quello di Erfëa. Nei rari momenti in cui accettava di vederlo, la donna dissimulava ogni cosa: dopo qualche tempo, convinta che il figlio di Gilnar avesse abbandonato ogni sorta di sospetto su di lei, iniziò a mostrarsi meno cauta.

Una notte di Narquelië[1], dunque, Gilmor dimenticò di inviare messaggi ad Erfëa affinché non la raggiungesse: era, infatti, giunta l’ora in cui i congiuranti avrebbero dovuto prendere accordi per compiere l’efferato delitto. Ignaro di ciò, il principe dello Hyarrostar giunse alla sua dimora e trovatala vuota e silenziosa, si insospettì. Gli abitanti della casa, interrogati sull’assenza della padrona, non seppero rispondere, perché erano tenuti all’oscuro di tutta la vicenda. Stanco, Erfëa prese la decisione di abbandonare la dimora della sua amante: fu solo allora, mentre sostava dinanzi all’uscio perso nei suoi pensieri, che lo sguardo cadde su un piccolo astuccio appoggiato su un’alcova nei pressi dell’ingresso. Incuriosito, lo aprì, trovandovi all’interno un anello e una pergamena, sulla quale erano iscritte le seguenti parole:

“Colui che affiderà tale missiva ti rivelerà il mio nome; attendimi alla terza ora della notte.”

L’animo di Erfëa, divenne allora inquieto, ché ignota gli era quella grafia e non conosceva il mittente di tale messaggio. Messa da parte per un attimo la missiva, esaminò l’anello, sperando di ottenere da questo altre informazioni. La superficie dell’anello era liscia, interrotta solo da un rubino, incastonato sul lato esterno; era freddo al tatto, come se fosse stato forgiato nel ghiaccio. Il corridoio era avvolto nella penombra, sicché il giovane avvicinò l’anello alla tremula luce di una lampada. L’anello non rifulse di alcuna luce, ma parve assorbire al suo interno quella emanata dalla torcia. Era l’anello di un uomo, a giudicare dalla sua grandezza: rischiarato dalla torcia sembrò perdere parte del suo fascino misterioso mostrato poco prima. Erfëa lo esaminò a lungo senza trovarvi segno o incisione: nella sua mano l’anello aveva preso a riscaldarsi, perdendo la freddezza iniziale. Monili simili giacevano nei forzieri di molti nobili numenoreani; Erfëa l’avrebbe sicuramente abbandonato, se non fosse stato attratto dal singolare taglio che l’incisore aveva attribuito alla pietra che lo ornava. La sua sagoma romboidale, infatti, riportava alla memoria del principe ricordi confusi ai quali, tuttavia, non sapeva attribuire alcun nome. Indeciso se appropriarsi o meno di un oggetto che non gli apparteneva, fu spinto al furto a causa del sentore di passi lungo il corridoio. Impaurito, il giovane si rifugiò all’interno di una sala il cui ingresso era situato a pochi passi dall’ingresso. La curiosità, tuttavia, fu più forte di qualsiasi paura e, lasciato l’uscio un poco aperto, Erfëa osservò quanto accadde nel corridoio. Due figure, avvolte strettamente nei loro scuri manti, avevano sollevato un pesante arazzo che copriva tutta la parete opposta alla stanza nella quale aveva trovato rifugio. Una di esse alzò una leva, prima nascosta, e svelò l’ingresso di un uscio segreto. Le figure scomparvero all’interno dell’oscuro antro: la seconda sostò sulla soglia, reggendo con entrambe le mani l’arazzo, mentre l’altra, armata di una torcia, la precedeva nell’oscurità. Quando fu certa che il suo compagno si era profondamente inoltrato nei segreti meandri della casa, la figura restata sulla soglia lasciò cadere l’arazzo e rinchiuse il pannello dall’interno, scomparendo alla vista di Erfëa. Il figlio di Gilnar attese alcuni istanti, infine si avvicinò alla parete, avendo cura di ripetere gli stessi gesti compiuti da quanti l’avevano preceduto: aperto cautamente l’uscio, egli discese umidi scalini, immerso nella tenebra e nel silenzio; infine, giunse in un profondo cunicolo ed ivi ascoltò l’eco di voci irate levarsi nell’aria. Proseguì, sebbene il suo cuore fosse riluttante ad addentrarsi in un simile luogo, ché non vi era luce che potesse rischiararne gli oscuri anfratti, né i suoi occhi riuscivano a scorgere quanto accadeva.

Dopo aver percorso il cunicolo, egli giunse dinanzi ad una massiccia porta a due battenti, oltre la quale gli parve di ascoltare numerose voci, molte delle quali in preda a furente collera; infine, fra quelle si levò una che Erfëa riconobbe con chiarezza:

“Principi e dame di Númenor, prossima è l’ora in cui le sale della reggia saranno colme del fetore della morte! Pianti e urla saranno versati sui corpi di quanti calpestarono la nostra dignità, ignorando quanti, pur essendo del loro stesso lignaggio, non ritennero degni di considerazione.

Se vi è alcuno fra voi il cui nerbo sia troppo fragile o la cui mano sia priva di forza, sappia che maggiori saranno i premi per coloro che, ribellatasi alla stirpe di Elros, sapranno colpire ove altri si dimostrarono codardi.

Un giuramento di sangue stringeremo questa notte e, affinché esso possa restare impresso nella mente di ciascuno e tenere vincolati i cuori di coloro che ancora esitano, fluisca nelle vene di voi tutti!”

L’oratore altri non era che Arthol; pure, se Erfëa avesse potuto scorgere con i suoi occhi quanto accadeva nella sala, avrebbe mostrato grande incredulità mista ad orrore, ché vennero coppieri ed essi versarono nei calici dei presenti un liquido scuro e viscido, che molti, in seguito, non esitarono a definire sangue. Nessuna voce si levò per contrastare la follia del principe del Mittalmar, né alcuno rifiutò di stringere quel folle giuramento; rapidi, i cospiratori sguainarono i pugnali, la cui lama era intinta di letale veleno ed abbandonarono la sala, uscendo da un segreto pertugio occultato dagli arazzi che ivi si trovavano.

Sgomento, Erfëa risalì il pertugio segreto e attese che la casa fosse nuovamente silenziosa; non appena gli fu chiaro che i cospiratori si erano allontanati, afferrò le briglie del suo destriero e, con il cuore colmo di paura, lo condusse alla dimora di Palantir.

I servi del principe reale, meravigliati da quella visita notturna, esitarono dinanzi alla richiesta di Erfëa di aprirgli le porte e condurlo dal suo signore. Infine, mossi dalle sue accorate parole, gli fecero strada attraverso l’ampia dimora, sino alla camera di Palantir. Non appena fu introdotto al suo interno, il figlio di Gilnar lo trovò intento a decifrare antiche scritture delle quali punto o poco si curavano gli alti dignitari di Ar-Gimilzôr. Erfëa non pronunciò parole; il suo volto, tuttavia, era turbato e Palantir, sollevato lo sguardo dalle sue carte, credette di comprenderne il motivo. Non lo salutò, né lo invitò a prendere posto accanto a sé; con un greve cenno del capo, lo invitò a seguirlo in una piccola stanza attigua, ove nessuno li avrebbe disturbati. Il principe dello Hyarrostar lo seguì, e il suo sguardo non osò incrociare quello di Palantir. I servi erano andati via sin da quando Erfëa aveva fatto il suo ingresso nello studio del figlio di Ar-Gimilzôr; eppure, mentre abbandonava la biblioteca, gli parve di scorgere, per un istante, la bionda capigliatura di Miriel svanire dietro l’uscio della porta di ingresso a quella.

Palantir attese che il giovane principe fosse entrato all’interno della saletta; infine, rinchiusa la sala, lo invitò a sedere dinanzi a lui. I due uomini si osservarono per alcuni momenti: severo ed impassibile era lo sguardo del principe reale, ché, sebbene la figlia non gli avesse rivelato alcunché di quanto era accaduto in passato, pure era lungimirante e scorgeva molti dei segreti che gli uomini celano nei loro animi. Il suo cuore, tuttavia, fu mosso a pietà, perché nessuna luce brillava negli occhi del giovane. Erfëa pareva assente, quasi che le sue forze si fossero esaurite in quella folla cavalcata che l’aveva condotto dinanzi al futuro sovrano di Númenor. Solo il petto, sollevandosi e abbassandosi ad ogni suo respiro, permetteva al suo anfitrione di riconoscerlo per creatura vivente. Palantir sospirò, eppure non pronunciava ancora parola; afferrata una brocca situata al suo fianco, versò un liquido, denso e ambrato, in un calice che offrì al giovane. Questi, presa la coppa fra le dita, l’avvicinò alle fredde labbra e, inghiottito qualche sorso, parve riprendere forza sufficiente per poter parlare.

“Non ti nasconderò, o re, che in questa ora buia desidererei non essere venuto al mondo o almeno non essere mai stato strappato dal ventre della madre mia; eppure, poiché il tempo stringe, vengo a raccontarti il motivo di questa mia inaspettata visita”.

“Inaspettata, dici? Forse è così – rispose turbato Palantir – eppure, sai bene che non saresti mai riuscito a sottrarti a questo incontro, figlio di Gilnar, neppure se tu fossi stato più cauto e saggio di quanto l’ardore giovanile non permette di esserlo. In tal caso, tuttavia – aggiunse levandosi dallo scranno e avvicinandosi allo scranno ove l’ospite sedeva – non è a me che dovresti rivolgerti, bensì a colei che hai offeso”.

Nulla rispose Erfëa e per un istante parve che egli stesse per abbandonare il suo scranno; infine parlò, e la sua voce, dapprima roca e bassa, crebbe di intensità man mano che egli narrava quanto era accaduto; non un particolare fu tralasciato, nessun nome fu occultato. Al termine delle sue rivelazioni il giovane principe versò lacrime amare, non riuscendo a tollerare la delusione e lo sconforto causati dalle sue colpe.

A lungo tacque Palantir, sopraffatto da quanto aveva appreso: alla rabbia, suscitata dalla colpa del giovane Dúnedan, si aggiungeva ora la preoccupazione per la sorte sua, della figlia e dell’intero regno. Il suo cuore, tuttavia, era più pronto al perdono di quanto non lo fossero i suoi pensieri: si avvide che le parole di Erfëa erano prive di menzogna e che il suo pentimento era sincero:

“Innumerevoli sono i dolori che patiscono gli Uomini e, sovente, a nulla valgono le parole consolatrici ed i saggi ammonimenti. Questo, tuttavia, è il destino dei Secondogeniti: soffrire per espiare le colpe commesse, perché, se forti ed orgogliosi appaiono i loro spiriti, deboli sono invece i corpi in cui dimorano.

Grande colpa hai commesso, Erfëa, figlio di Gilnar; io credo, tuttavia, che le tue amare lacrime siano invero una imperizia maggiore, ché esse sono sterili, né cancelleranno il tuo dolore; recati dunque ove quanto hai appreso possa condurre coloro che congiurano nell’Ombra al giusto castigo ed oblia rimorsi e rancori”.

“Sagge sono le vostre parole, sire, né sarò io a metterle in discussione; pure, se la mia volontà fosse ancora vincolante in questa faccenda, vorrei porgere sincere scuse a colei alla quale rivolsi parole troppo imprudenti, ché infine caddi anche io nel medesimo errore, e tuttavia non fui in grado di scorgerne gli oscuri abissi nei quali ero piombato”.

Un lieve sorriso apparve nel volto di Palantir, ed egli non si sarebbe opposto a tale richiesta; pure, tarda era l’ora ed il giovane principe era impaziente, sicché, seppur a malincuore, così rispose il figlio di Ar-Gimilzôr ad Erfëa: “Sii paziente, figlio di Gilnar, ché ella è ora in preda all’ira e allo sconforto; attendi, dunque, che il suo volere si volga nuovamente a te, ché, se agissi in preda all’impulso e alla fretta, pure ne avresti a soffrire”.

Annuì Erfëa e, preso congedo da Palantir, si recò nella dimora paterna ove attese che si succedessero gli eventi; l’indomani, una notizia percorse in lungo e in largo l’isola di Númenor, ché era stata scoperta una congiura contro i figli del sovrano ed i suoi mandanti erano i principi del Mittalmar; grande fu lo sgomento che prese Gilnar allorché apprese di tale novella ed egli, pur non facendone parola con Erfëa, sospettò, e a ragione, che egli ne sapesse più di quanto le sue scarne parole lasciavano intendere: voci contrastanti si levarono da entrambe le fazioni, l’una accusando l’altra di aver sobillato Arthol e sua sorella Gilmor ad obliare il nobile lignaggio di cui erano portatori, per compiere un disegno efferato e dalle conseguenze ardue da individuare.

Nei giorni seguenti, furono incriminati numerosi esponenti di entrambi i partiti e ciò fece nascere in molti il sospetto che vi fosse qualcun altro dietro tale congiura, qualcuno il cui interesse non era né in una fazione, né nell’altra; tuttavia, poiché gli uomini sono facili alla corruzione e all’oblio, tali vicende furono presto rimosse, e nessuno, eccetto alcuni, si domandò chi avesse consegnato la lista dei nomi dei congiurati al sovrano, né come costui fosse venuto in possesso di tale documento: lesto fu il processo ed Arthol, Gilmor ed i loro seguaci furono giustiziati all’alba, contravvenendo, tuttavia, alle leggi di Númenor, le quali prevedevano che per i crimini di lesa maestà fossero interpellati tutti coloro che gestivano lo Stato e quanti erano del popolo, perché prendessero visione delle prove a favore o a danno degli accusati. Ritenendo, perciò, invalida tale sentenza di morte, Gilnar allora convocò il Consiglio dello Scettro e inviò rapidi messaggeri alle contrade di Númenor, affinché vi prendessero parte anche coloro che erano stati eletti dalle Gilde ed i capitani, ciascuno nel proprio ordine e con il proprio grado: a tale consesso prese parte una grande moltitudine, gli uni attratti dal sentore del sangue che presto sarebbe stato versato, gli altri dalla letizia di poter assistere alla sconfitta dei propri avversari: molti levarono la propria voce in difesa della Corona e fra essi Akhôrahil ebbe a pronunciare un’agguerrita orazione:

Nei giorni seguenti, furono incriminati numerosi esponenti di entrambi i partiti e ciò fece nascere in molti il sospetto che vi fosse qualcun altro dietro tale congiura, qualcuno il cui interesse non era né in una fazione, né nell’altra; tuttavia, poiché gli uomini sono facili alla corruzione e all’oblio, tali vicende furono presto rimosse, e nessuno, eccetto alcuni, si domandò chi avesse consegnato la lista dei nomi dei congiurati al sovrano, né come costui fosse venuto in possesso di tale documento: lesto fu il processo ed Arthol, Gilmor ed i loro seguaci furono giustiziati all’alba, contravvenendo, tuttavia, alle leggi di Númenor, le quali prevedevano che per i crimini di lesa maestà fossero interpellati tutti coloro che gestivano lo Stato e quanti erano del popolo, perché prendessero visione delle prove a favore o a danno degli accusati. Ritenendo, perciò, invalida tale sentenza di morte, Gilnar allora convocò il Consiglio dello Scettro e inviò rapidi messaggeri alle contrade di Númenor, affinché vi prendessero parte anche coloro che erano stati eletti dalle Gilde ed i capitani, ciascuno nel proprio ordine e con il proprio grado: a tale consesso prese parte una grande moltitudine, gli uni attratti dal sentore del sangue che presto sarebbe stato versato, gli altri dalla letizia di poter assistere alla sconfitta dei propri avversari: molti levarono la propria voce in difesa della Corona e fra essi Akhôrahil ebbe a pronunciare un’agguerrita orazione:

“Signori di Númenor e voi, Custodi delle Tradizioni e delle Leggi che i nostri padri ci hanno tramandato, ascoltate ora Akhôrahil, principe dei feudi del Nord e fedele vassallo del sovrano disquisire su quanto codesti servitori di menzogne e falsità avevano intenzione di perseguire a danno dello Stato e della Corona! Poiché mi sembra che Uomini probi e valorosi come voi non abbiano alcuna tema di adoperare i precetti che un tempo uomini giusti ebbero a stabilire, nulla, che non sia il timore e la codardia dei mortali, può spingere i vostri voleri a disconoscere quanto ciascuno di voi ha udito venir fuori dalla bocca di questi corruttori.

Non è mio scopo illustrarvi le mostruose macchinazioni e gli aberranti costumi di coloro che giunsero dinanzi a me in catene, ché essi sono noti, né vi è fra voi, o giudici, qualcuno che ignori la perfidia e la lussuria che mossero i principi del Mittalmar a muovere contro lo Stato! Eppure, sebbene ciò possa sembrare arduo da ascoltare ai vostri uditi, vi sono tra coloro che vantano appartenenza al lignaggio del glorioso Elros Tar-Minyatur, uomini e donne la cui codardia è pari solo alla crudeltà che infiammò i cuori di coloro che i vostri voleri giudicheranno.

Una sentenza è stata ieri emessa, eppure, si badi bene, un giudizio fu già emesso dai Valar e dall’Uno che è sopra Arda: quale altra sorte, infatti, potrebbe condurre questi spregevoli esseri mortali alla condanna, se non fosse essa stessa decretata da menti savie e prive della malizia che uomini infami covavano nei loro animi? E non siamo noi stessi gli artefici dei voleri dei Valar? Perciò, o giudici, mi sembra che a noi sia stato solo demandato il portare a termine un verdetto che altri hanno realizzato per noi: una sentenza di morte”.

Frenetici applausi si levarono dagli Uomini del Re e Gimilkhâd, secondogenito del sovrano, così parlò dinanzi ai suoi sudditi: “Prendo la parola in virtù dei poteri di cui il padre mio ha insignito la mia persona; uomini di Númenor, punto o poco potrei aggiungere alle parole che il mio vassallo ha testé pronunziato dinanzi a voi; solo, se la volontà dei giudici fosse quella che tutti noi ci aspettiamo possa essere, allora io così li esorterei, ché non siamo qui per giudicare coloro i quali crimini hanno decretato il fato, ma per perseguire le leggi dei nostri padri. Arthol ed i suoi seguaci dovevano essere condannati a morte, oppure il regno non avrebbe avuto alcuna facoltà di sussistere nei cuori e negli animi degli uomini; infatti, non fu detto che esso si sarebbe preservato florido nel corso degli anni, se la stirpe di Elros fosse rimasta sul trono? Morti coloro che impedivano ai congiurati di condurre a termine i loro piani, non sarebbe venuta a mancare Númenor stessa?

Certo, molti fra voi potranno rimembrarmi che la stirpe dei principi del Mittalmar condivide il mio medesimo sangue ed essi sarebbero dunque miei fratelli; eppure, tale parentela non avrebbe forse dovuto scongiurare i loro animi dal perseguire un simile crimine, anziché indurli a tramare contro la mia casata? Posto che gli oscuri piani di costoro avessero trovato compimento, non sarebbe stato, il loro atto, tale da cancellare ogni loro pretesa sul sacro scettro di Númenor?

Or dunque, o giudici, abbiamo costì decretato la sorte di costoro, rimembrando le leggi dei padri e la virtù dei nostri animi”.

Molti si levarono in piedi allorché l’orazione di Gimilkhâd ebbe termine e vi furono alcuni che presero a mormorare essere costui ben più capace del fratello maggiore nel detenere scettro e trono; sconcertati erano i volti dei Fedeli, ché essi avevano compreso quale malizia covasse nel cuore di Akhôrahil, ché egli, trucidati quanti si opponevano al suo volere e che – alcuni sostenevano e non a torto – egli stesso aveva in principio sostenuto, salvo poi rinnegare gli accordi presi allorché i principi del Mittalmar erano sfuggiti al suo controllo, avrebbe ottenuto grande autorità sulle sorti di tutti loro.

Forte si levò, allora, la chiara voce di Gilnar ed egli così parlò: “Uomini di Númenor, e voi, giudici dello Scettro, ascoltate ora le parole che Gilnar, figlio di Nardil, pronunzierà dinanzi a voi.

Gravi colpe sono state in procinto di essere commesse, né vi è alcuno fra noi che potrebbe mettere in dubbio la colpevolezza di coloro che si macchiarono di tali crimini; pure, se è mio diritto esprimere il mio giudizio su tale faccenda, non dirò che codesto sia stato un equo processo”.

Mormorii di sorpresa si levarono allora dagli scranni e vi fu chi, fra quanti militavano nelle fila degli Uomini del Re, levò imprecazioni e accuse di codardia contro colui che aveva parlato innanzi a loro; eppure, Gilnar non ritrasse alcunché di quanto aveva pronunziato e, levata la mano per chiedere nuovamente la parola, proseguì:

“Vi è in tale consesso, o giudici, chi crede essere l’arte dell’emettere sentenze propria di coloro i quali siano pronti a sostenere ragioni personali a scapito della verità: chi, infatti, tra quanti hanno plaudito alla condanna dei due giovani, ha domandato che fossero accertate le responsabilità di quanti condussero i loro destini alla morte?

Akhôrahil ha giurato innanzi al Consiglio e all’erede al trono quanto ogni sua parola ed ogni suo atto fossero dettati dalla volontà di perseguire la verità; ebbene, dove sono le prove che testimonierebbero la colpevolezza di coloro i quali la scure del boia ha giustiziato senza che noi fossimo avvertiti di tale atto? Gimilkhâd ha affermato di aver compiuto tale atto in virtù dei poteri che il sovrano gli ha concesso, eppure, uomini di Númenor, non credete che sarebbe stato suo dovere avvertire della propria scelta colui che un dì siederà sul trono marmoreo di Armenelos? Perché egli non ne fece parola con alcuno, tranne che con Akhôrahil, il quale, sebbene sia un principe, non è di sangue reale né è l’erede al trono?”

Un grave silenzio scese allora sulla sala e quanti erano presenti presero ad ascoltare con viva attenzione quanto il principe dell’Hyarrostar pronunciava; egli si arrestò per qualche istante, infine proseguì:

“Se io, o giudici, fossi colpevole di misfatti quali la giustizia di Akhôrahil e di Gimilkhâd hanno non meno di un giorno fa puniti con la pena capitale, pure potrei sedere sullo scranno ove mi trovo senza temere alcuna condanna, dal momento che coloro i quali si sono recati nelle aule di Mandos più non hanno facoltà di parlare e la dimora nella quale si vociferi tali misfatti ebbero avuto luogo, si dice sia bruciata in un grande incendio; ebbene, o giudici, non vi pare che tali eventi costituiscano una curiosa ed inquietante coincidenza? Che cosa rimane di quanto complottarono costoro, che sia sopravvissuta alla ferocia del boia e a quella delle fiamme corruttrici? Nulla, se non le parole che costoro pronunziarono dinanzi a noi, asserendo che esse corrispondano al vero, senza peraltro apportare prova alcuna se non le dichiarazioni di colpevolezza che i principi del Mittalmar avrebbero vergato di loro pugno nel tentativo – così è stato detto – di avere grazia; eppure, uomini di Númenor e voi giudici, è stato detto che il vorace lupo può tramutarsi in pecora, pur di non destare sospetti nel pastore e nel suo segugio”.

In preda all’ira, così avvampò Akhôrahil: “Quanto hai testé pronunziato innanzi a noi, è invero grave, sicché nessuno fra quanti ricordano le antiche leggi dei nostri padri, muoverebbe contro la mia decisione, se essa fosse di accusarti di alto tradimento e di vilipendio; tuttavia, poiché mi avvedo che uomini onesti e probi quali noi siamo non abbisogniamo di macchiare nel sangue di un pari le proprie vittorie – e così dicendo si inchinò ironicamente al principe dell’Hyarrostar – nulla, che non sia il dolore di un animo ingiustamente provato da tali accuse – ché ben m’avvedo essere il bersaglio di ogni tua infame dichiarazione – potrà suscitare in me ogni tua parola”.

Per ultimo prese la parola Palantir ed egli si espresse in questi termini:

“Figli di Númenor, lasciate che io parli dinanzi a voi, ché invero gravi crimini sono stati commessi ed altri sarebbero forse giunti se altri – e qui parve ad Erfëa che lo sguardo dell’erede al trono si posasse su di lui – non avessero rivelato le oscure macchinazioni che muovevano contro i sovrani di Elenna; gli uomini lungimiranti, tuttavia, sono soliti dichiarare che la verità, lungi dall’essere raggiunta, è una meta alla quale noi tutti dobbiamo costantemente tendere, ché essa potrà essere raggiunta solo con lo sforzo e la collaborazione di tutti.

Sia dunque aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità di quanti operarono al fine di sterminare i reggenti di Andor; affinché sia una giusta indagine, si indaghi pure sul mio conto, se qualcuno crede esservi segreti occulti che la mia casata nasconde nel suo seno, ché non sarò io ad oppormi ad una simile richiesta: come può, infatti, un principe essere superiore alla legge del proprio Stato?

È nostro dovere perseguire, in pace e in guerra, quanto i nostri antenati hanno scritto di loro pugno sugli antichi manoscritti, né si deve invocare in maniera sì avventata il nome dei Valar – e quivi parve che il suo sguardo si posasse su Akhôrahil e che egli lo abbassasse in preda all’ira e alla paura – ché nessuno fra noi conosce gli intenti che animano le Potenze dell’Occidente, né alcuno fra i Secondogeniti può parlare in loro vece”.

Furente fu Gimilkhâd, allorché si accorse che grande amore animava il cuore dei Fedeli nei confronti del suo fratello maggiore, né coloro che erano del suo partito sembravano contrapporre una valida risposta dinanzi alle dichiarazioni del sovrano; abbandonò dunque la seduta, ché aveva compreso essere segnato il suo fato, né egli avrebbe mai impugnato lo scettro di Númenor, ché suo padre era ormai imbelle e non aveva alcuna autorità né sui Principi del Consiglio dello Scettro, né sul popolo: imbarcatosi alla volta della Terra di Mezzo, accompagnato dal figlio e della moglie, egli vi si stabilì finché la morte non lo colse che era ancora giovane secondo il metro della longevità dei discendenti di Elros.

Silenti, coloro che erano seduti sugli scranni, abbandonarono la sala, ciascuno custodendo nel proprio animo le parole che in quel giorno erano state pronunciate ed avendo cura di preservarle per il futuro; solo, Erfëa si recò sulla spiaggia di Rómenna, ove erano sepolti i corpi dei condannati a morte; lunga fu la sua cerca, ché egli ignorava ove fossero stati seppelliti i corpi di coloro che un tempo gli avevano mostrato amicizia; infine, dopo lungo vagare, i suoi occhi scorsero quanto il suo cuore desiderava raggiungere ed egli si fermò dinanzi ai sepolcri dei principi del Mittalmar.

Per qualche istante giacque in silenzio presso i tumuli che erano stati colà edificati; ratto si voltò, tuttavia, allorché una mano gli sfiorò la spalla: nulla vide in principio, ché le lacrime gli impedivano di scorgere alcunché, infine una voce parlò, rincuorandolo:

“Quanta amarezza, Erfëa, figlio di Gilnar, provi il mio cuore nel vedere il tuo spirito dilaniato dagli infausti eventi di questi giorni, mai potrai comprendere, ché si dice essere differenti i linguaggi che gli uomini e le donne adoperano, sicché sovente sembra accadere che fra loro regni la discordia ed il rancore; io però non voglio obliare quanto il mio cuore nutre per te, e sebbene è possibile che tale sentimento in te debba ancora crescere o che esso sia irrimediabilmente svanito – ché, non negarlo, io lo vidi splendere un tempo nei tuoi occhi – pure desidero porgerti le mie scuse per la sofferenza che uno sciocco disio di una imbelle fanciulla arrecò nel tuo cuore. Voglio, dunque, che la pace regni fra noi”.

Presale la mano dolcemente, così parlò Erfëa: “Mia signora, non meno insulso fu il mio comportamento, ché se io fossi stato fedele alle parole che pronunciai quella sera, pure non avrei arrecato un tale dolore al mio e al tuo cuore; mi avvedo, infatti, di aver seguito il medesimo percorso della menzogna che il mio vacuo orgoglio non seppe allontanare allorché giunse l’ora”.

In silenzio percorsero la battigia, l’uno trovando nell’altro conforto e calore; infine, allorché Erfëa si avvide di essere giunto al porto, così si congedò da Miriel: “Addio, principessa dei Númenóreani! Possa la grazia dei Valar non abbandonarti mai, ché molto ne avrebbe da rammaricarsi il cuore dei Dúnedain se tu venissi meno allo scopo che il Fato ha tracciato innanzi a te; sia saldo il tuo animo, ché esso non sia corroso dalla malizia di questi tristi giorni”.

Sulle prime Miriel non comprese a cosa alludessero quelle parole; infine, allorché la verità le fu svelata, ella chinò il capo e lo abbracciò, ché aveva compreso essere il suo un fato ancor al di là dal giungere, posto che una Morte prematura non avesse impedito alla sua volontà di ottenere quanto il suo cuore ambiva; silente mirò Erfëa mentre si imbarcava ed ella tenne alto il suo braccio in segno di saluto, finché le tenebre non caddero su Númenor e la nave non svanì dalla sua vista».

FINE

Note

[1] “ottobre” nella lingua dei Noldor.

Lesto, prima che la principessa di Númenor potesse fuggire, Erfëa la cinse nelle sue braccia: ella restò lì, come un usignolo che l’abile laccio del cacciatore abbia stretto nella sua morsa. Rapide le labbra del principe si posarono su quelle di Miriel ed ella infine cedette; lenta, cadde la sua maschera e rivolse il suo volto ad Erfëa, il quale l’osservò stupito. Il figlio di Gilnar non riuscì a distogliere il suo sguardo dal volto che aveva innanzi e che aveva disperato di ritrovare. Miriel era in verità Eärien, la fanciulla che un tempo aveva scorto nei giardini di Armenelos: rabbia e desiderio lo presero ed Erfëa la scorse, ormai donna, ergersi dinanzi a lui. Sconvolto, il principe arretrò di un passo e tenne il suo sguardo su di lei, finché ella non chinò il capo e mormorò amare parole:

Lesto, prima che la principessa di Númenor potesse fuggire, Erfëa la cinse nelle sue braccia: ella restò lì, come un usignolo che l’abile laccio del cacciatore abbia stretto nella sua morsa. Rapide le labbra del principe si posarono su quelle di Miriel ed ella infine cedette; lenta, cadde la sua maschera e rivolse il suo volto ad Erfëa, il quale l’osservò stupito. Il figlio di Gilnar non riuscì a distogliere il suo sguardo dal volto che aveva innanzi e che aveva disperato di ritrovare. Miriel era in verità Eärien, la fanciulla che un tempo aveva scorto nei giardini di Armenelos: rabbia e desiderio lo presero ed Erfëa la scorse, ormai donna, ergersi dinanzi a lui. Sconvolto, il principe arretrò di un passo e tenne il suo sguardo su di lei, finché ella non chinò il capo e mormorò amare parole: Nei giorni seguenti, furono incriminati numerosi esponenti di entrambi i partiti e ciò fece nascere in molti il sospetto che vi fosse qualcun altro dietro tale congiura, qualcuno il cui interesse non era né in una fazione, né nell’altra; tuttavia, poiché gli uomini sono facili alla corruzione e all’oblio, tali vicende furono presto rimosse, e nessuno, eccetto alcuni, si domandò chi avesse consegnato la lista dei nomi dei congiurati al sovrano, né come costui fosse venuto in possesso di tale documento: lesto fu il processo ed Arthol, Gilmor ed i loro seguaci furono giustiziati all’alba, contravvenendo, tuttavia, alle leggi di Númenor, le quali prevedevano che per i crimini di lesa maestà fossero interpellati tutti coloro che gestivano lo Stato e quanti erano del popolo, perché prendessero visione delle prove a favore o a danno degli accusati. Ritenendo, perciò, invalida tale sentenza di morte, Gilnar allora convocò il Consiglio dello Scettro e inviò rapidi messaggeri alle contrade di Númenor, affinché vi prendessero parte anche coloro che erano stati eletti dalle Gilde ed i capitani, ciascuno nel proprio ordine e con il proprio grado: a tale consesso prese parte una grande moltitudine, gli uni attratti dal sentore del sangue che presto sarebbe stato versato, gli altri dalla letizia di poter assistere alla sconfitta dei propri avversari: molti levarono la propria voce in difesa della Corona e fra essi Akhôrahil ebbe a pronunciare un’agguerrita orazione:

Nei giorni seguenti, furono incriminati numerosi esponenti di entrambi i partiti e ciò fece nascere in molti il sospetto che vi fosse qualcun altro dietro tale congiura, qualcuno il cui interesse non era né in una fazione, né nell’altra; tuttavia, poiché gli uomini sono facili alla corruzione e all’oblio, tali vicende furono presto rimosse, e nessuno, eccetto alcuni, si domandò chi avesse consegnato la lista dei nomi dei congiurati al sovrano, né come costui fosse venuto in possesso di tale documento: lesto fu il processo ed Arthol, Gilmor ed i loro seguaci furono giustiziati all’alba, contravvenendo, tuttavia, alle leggi di Númenor, le quali prevedevano che per i crimini di lesa maestà fossero interpellati tutti coloro che gestivano lo Stato e quanti erano del popolo, perché prendessero visione delle prove a favore o a danno degli accusati. Ritenendo, perciò, invalida tale sentenza di morte, Gilnar allora convocò il Consiglio dello Scettro e inviò rapidi messaggeri alle contrade di Númenor, affinché vi prendessero parte anche coloro che erano stati eletti dalle Gilde ed i capitani, ciascuno nel proprio ordine e con il proprio grado: a tale consesso prese parte una grande moltitudine, gli uni attratti dal sentore del sangue che presto sarebbe stato versato, gli altri dalla letizia di poter assistere alla sconfitta dei propri avversari: molti levarono la propria voce in difesa della Corona e fra essi Akhôrahil ebbe a pronunciare un’agguerrita orazione: